ヘルシンキで、いなべを想う ~後編~

- written by

- 西墻幸編集者・ライター

- #リトリート

ここ数年、幸せな社会のあり方や生き方について関心が集まっています。世界幸福度ランキング1位のフィンランドでは、幼い頃から日常的に「幸せとはなんだろう」と考える習慣があるそうです。

そんな彼らの「幸せの感じ方」を知るためにヘルシンキを訪れ、人々の暮らしを垣間見る中で気付いたこと。それは、ヘルシンキはいなべに似ている、ということでした。暮らしの中に自然があり、自然を楽しみ、暮らしに欠かせないものとして大切にしているところや、自分の心地よさを大切にして幸せに生きようとしているところ。そして、自分の住む街を好きだと堂々と言える人たちが多いところも似ています。

ヘルシンキといなべ。遠く離れ、文化も異なるふたつの都市。リンクしていたのは「豊かさ」でした。このエッセイは、そんなふたつの都市で出会った人々を通じて、その豊かさ、そして幸せについて書いたものです。

コロナ禍で運休していたフィンエアーによる名古屋―ヘルシンキの直行便が4年振りに復活し、遠い北欧がまた少し身近に感じられるようになりました。ヘルシンキへ、そしていなべへ。幸せのリンクを感じるそんな旅に出てみてはいかがでしょう。

※フィンエアーの名古屋発着便の運行は、今年は10月で一旦終了。2025年は3月から10月まで運行予定です。

~後編~「アールト大学」でいなべを想う

「どんな時に幸せを感じるか」という問いかけに「森にいる時」と答える人が圧倒的に多いフィンランド。そんな森を見てみようと訪れたヌークシオ国立公園で、私はいなべの森での体験を思い出し、森と幸せがつながるひとつの答えを見つけることができた。(詳しくは前編にて)

幸せってなんだろう。

少し前までそんなことを堂々と考えるのは、気恥ずかしかったように思う。ウェルビーングという言葉が広く使われるようになったのは、ここ2、3年のことだ。それまでは、どんな状態が幸福だと定義されるかなんて考えもしない人が多かったはずだ。

世界幸福度ランキング7年連続1位のフィンランドの人々は、自分がどんな状態であれば幸せなのか、そのことをよく知っているのだろう。ヘルシンキに住む2児の母・ピリヨと心の整え方について話している時に彼女はこんなふうに言っていた。

「私たちは、自分にとって何が幸せか、何をすると幸せになるのかということを小学生の頃からディスカッションしてきたの。だから、どうすれば自分が心地良くいられるかを考えることが身についているわ。森に行くと幸せを感じるけれど、本当にひどく落ち込んだ状態になると森にも行けないし、人にも会えなくなる。そうなる前に、自分の心のバランスを幸せな状態に戻せるように自分自身をコントロールしてる。体が病むと心も病むから、意識的に運動もしているわ」

フィンランドの義務教育は、小学校から高校までの12年間。「人生観の知識」という科目で、幸福とは哲学や道徳・倫理に関わる問題であること、自分の生き方に責任を持ち、他人の生き方も認めることなどを学ぶ。日本の「道徳」に当たる授業だが、ルールや基準、善悪の判断を学ぶ日本のそれとは違う。幸福や良い人生について主体的に向き合うための必要な知識と姿勢を身につけるための授業だ。

「今の自分の状態」を観察することの効用

ヘルシンキ中央駅から15分ほど地下鉄に乗ると、世界的な建築家でありデザイナーのアルヴァ・アアルトに由来するアールト大学がある。ヘルシンキ美術大学とヘルシンキ経済大学、そしてアアルトが卒業したヘルシンキ工科大学の3校が合併し2010年に設立された大学で、フィンランド政府による新たな高等教育の公開実験の場としてさまざまな取り組みが行われている。

広大なキャンパスは私のようなツーリストにも開かれている。サンドイッチが10€するヘルシンキにおいて、学食のランチビュッフェは9€。

その中のひとつに、「Wellbeing route(ウェルビーングルート)」と呼ばれる15分ほどの散歩道があった。

キャンパス内に5か所あるWellbeing routeにはそれぞれテーマがあり、問いかけがある。その問いをきっかけに、自分自身の心の状態を観察でき、心を落ち着かせる方法にもなる。仕事や勉強中のちょっとしたリラックスを目的としているそうだ。

小道の途中のベンチに、ただ座っている学生。とても豊かな時間。

「あなたの“日常生活の中での癒しの場所”はどこですか?」

「それらはあなたにどのような感情を引き起こしますか?」

「その動きはあなたの体の中でどのように感じられますか?」

今までに考えたことのない質問を前にして、自分自身のことを知らない自分に気づく。「どうなの?私」と自分を点検するようにゆっくりと歩く。しばらくすると、あぁ私ってこんなふうに感じるんだ、とわかる瞬間が訪れる。心にじんわりと温かな喜びが広がった時、思い出したのはいなべのあの人のことだ。

花で遊ぶことが自分を見つめることになる

いなべ市藤原町で暮らしながらフローリストとして活動するしばたかよこさん。彼女が心に温かな喜びを与えてくれるその人だ。

しばたさんはオーダーで花束やアレンジメントの制作をしたり、植物での装飾や植栽のデザインもする。扱っている植物は、自宅の庭で育ったものや、いなべの森や畑で繋がりのある人々から譲り受けたもの。もちろん、オーダーの内容によって市場で仕入れることもあるが、暮らしの息づかいを感じることができる植物をメインに据えている。

森の奥から持ち出してきたようなムードあるアレンジ。ウェルカムフラワー(左)と新店舗のお祝いの花(右)。

しばたさんが主宰する「花遊び」という名の教室には、先生の“お手本”もなければ、生け方の“セオリー”を学ぶ座学の時間もない。あるのは「ガラスに生ける」「花器から作る」「花冠を作る」などのテーマだけ。しばたさんが、その日に参加する生徒さんを想いながら集めたというさまざまな植物を前に、参加者たちは好きなものを好きなだけ選び、自由に手を動かしていく。その横で、しばたさんも同じように作る。

お手本がないと、これで合っているのかな、と不安に思うかもしれない。そんなふうに困っていると、しばたさんは「どういう感じにしたい?」とワクワクしているこどものような顔で聞いてくれる。枝を切り落とすか迷っていると「やってみたら」と軽やかに背中を押してくれる。自分の感覚に素直に流されて出来上がった作品は、同じテーマでもそれぞれ違って面白い。難しかったと思う時もあれば、思っていた以上に素敵に仕上がることもある。持ち帰る作品のクオリティがどうであれ、教室が終わる頃には頭がすっきりして心は幸せでヒタヒタに満たされているのだった。

それぞれの“私らしさ”が出ている作品たち

Wellbeing routeを歩いていた時に感じた、安堵感のある喜び。しばたさんの教室で感じる幸せ感は、まさにこの喜びと同じだった。

さまざまな植物の中から、自分の好きな花を選び、自由に私らしく生けていく。トライ&エラーを繰り返していると自分にとっての“好き”がわかってくる。それは花より木の実が好きだったり、カラフルな色よりもグリーンに心惹かれたりするというような、とても些細なことだ。でも、自分にとっての心地良さをはっきりと知ることは、私を幸せで満たしてくれた。

幸せのルートは自分のなかにある

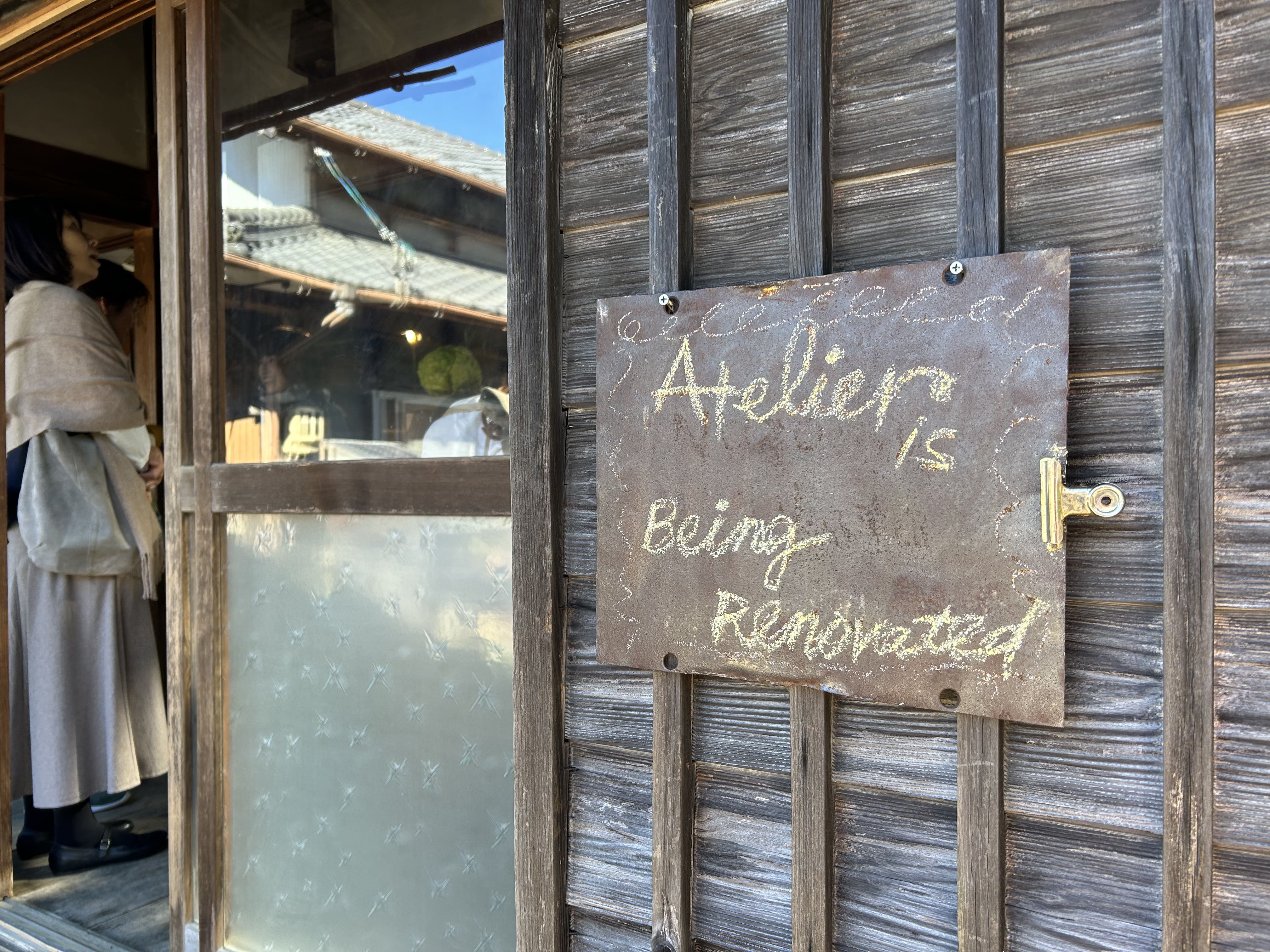

改装途中の状態を見てもらおうと開催された内覧会には多くの人が訪れた。

昨年末、自宅横にあった古い離れをアトリエとして活用するために、金属造形作家の夫と共に自分たちの手で改修を始めたしばたさん。いまだ途中ではあるが「その過程も面白いから」と未完成のアトリエで花の教室も始めている。

幸せってどんな状況のことだろう、と夫婦で話し合うこともある。

庭の花をつむ自分らしさ全開の子どもたち

コツコツとふたりで作ったという庭には、アールト大学のWellbeing routeのような小道があった。「誰かのためではなく自分の幸せのため」と話すしばたさんは、自分の心地良さを知ることが、幸せへのルートであることを知っているのだろう。彼女がいなべの植物と共に作り出す“Wellbeing route”は、きっと誰かの幸せに繋がっているに違いない。

しばたかよこ

1980年、愛知県生まれ。NFD日本フラワーデザイナー協会公認1級フラワーデザイナー。

金属造形作家の柴田望さんとの結婚を機にいなべ市藤原町に移住。いなべの自然を愛し、道端にどんな花がいつ咲くかも熟知。草花や枝物をつかったワークショップは常に人気。フラワーデザインのルールは机上で学ぶのではなく森で植生を観察するというしばたさんの感性に共感する人が後を絶たない。

ワークショップは10月〜翌5月まで。花束のアレンジメントやドライフラワーのオーダーは通年で実施し、遠方への配送も応相談で可能。現在改装中のアトリエは、完成後に予約限定で通年オープン予定。

Instagram kayoko_shibata_

Facebook 柴田佳代子

-

written by西墻幸編集者・ライター

女性ファッション誌の編集を経て2016年独立。

雑誌・webマガジン・単行本の執筆などを手がける。

ittoDesignの屋号では、デザイン、イラストも。- @ittodesign

おすすめ記事。

-

- #いちご

- #和菓子

- #梅

- #老舗

- #阿下喜

明治創業の老舗和菓子屋「新角屋」 笑顔はじける女将のおもてなしと上質な和菓子を

いなべ市北勢町阿下喜商店街にある明治創業の老舗和菓子店「新角屋」。ふわふわで甘酸っぱい「いちご大福」、いなべ名物の梅を使った「梅大福」、北勢銘菓「椎茸の里」など季節や地元の魅力をギュッと詰め込んだ和菓子の数々。現在は五代...

-

- #イベント

- #散策

- #春

あげきのおひなさん

毎年2月中旬〜3月3日まで、北勢町阿下喜地区の町中に雛飾りが展示される「あげきのおひなさん」。段飾りだけではなく、吊るしびなや、手作りの作品など、個性豊かな雛飾りがたくさん並ぶ。 飾られているのは店舗だけでなく、民家の縁...

-

- #人

- #歴史

- #農

そばの産地を訪ねる

三重の最北端、里山の原風景が美しく広がるまち「いなべ市」。鈴鹿山脈の麓にあり、秋になると冷たい風が吹き込み昼夜の寒暖差が出ます。この環境がそば作りにふさわしく、次世代までこの美しい風景を残していこうという想いから2002...